💰 Transparence salariale : risque financier ou levier RH ? (1/2)

#48 - Comprendre les règles européennes, anticiper les risques et valoriser sa politique de rémunération.

Au programme de cette édition :

🗞 Le condensé de l’info RH en chiffres. Je vous aide à décrypter les chiffres qui font l’actualité afin de vous fournir des repères clairs pour votre pratique RH.

📊 13 % : c’est encore l’écart de rémunération femmes/hommes dans l’Union européenne, malgré des décennies de textes sur l’égalité salariale.

🔍 Une directive qui change la donne : nouvelles obligations pour les employeurs en matière de transparence, d’information et de justification des écarts.

📄 Des règles déjà claires… et d’autres à venir : ce que prévoit déjà la directive, et ce qui relèvera de la future loi française.

💰 Un risque financier à ne pas sous-estimer : rappels de salaires, indemnités sans plafond, renversement de la charge de la preuve… Je vous détaille les enjeux de cette nouvelle réglementation

⏱️ Temps de lecture : 18 minutes.

Pour ne rien manquer des prochaines éditions, abonnez-vous gratuitement en cliquant ici :

👉 Vous pouvez accéder à plus de mes publications en cliquant ici, ou me retrouver sur LinkedIn.

Avant de démarrer, je vous partage une ressource qui pourrait vous intéresser. Elle est réalisée par Lucca, Sponsor de l’édition du jour :

Gagnez du temps cet été avec le guide des congés 2025

La gestion des congés devient un défi à l’approche de l’été. Simplifiez-vous la tâche avec le guide légal des congés de Lucca, en version web :

34 fiches pratiques, mises à jour par des juristes

Recherche d’informations facilitée

Accessible partout, même sur mobile

4 filtres sectoriels (BTP, Syntec, Automobile, Logistique) pour des infos spécifiques à chaque secteur.

Pour avoir accès à cette ressource, il vous suffit de cliquer 👉 ici.

Bonjour à toutes et tous !

Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition.

La directive européenne sur la transparence salariale est sans doute l’un des sujets RH majeurs de 2025… et très probablement de 2026.

Derrière les discussions sur l’affichage du salaire dans les offres d’emploi ou les obligations de reporting, se cache en réalité un vrai tournant pour les entreprises : celui d’un rapport renouvelé à la rémunération, à l’égalité salariale, et à l’attractivité des politiques RH.

Beaucoup perçoivent ce texte comme une contrainte. C’est compréhensible. Mais si on prend le temps de le décrypter, on réalise qu’il peut surtout devenir un levier stratégique pour renforcer sa marque employeur, outiller les RH et sécuriser ses pratiques.

Dans cette première édition, je vous propose donc :

de comprendre le contexte et les objectifs portés par la directive,

d’identifier les nouvelles règles à anticiper dès maintenant (avec ce qui relèvera ou non du futur projet de loi),

et de mesurer les risques si l’on ne s’y prépare pas sérieusement, sur le plan RH et financier

Dans un second volet, à paraître cet été, je vous partagerai des recommandations pratiques pour transformer cette réforme en levier de différenciation RH.

On entre dans le vif du sujet juste après l’info RH & chiffres 👇

🗞 L’info RH en chiffres

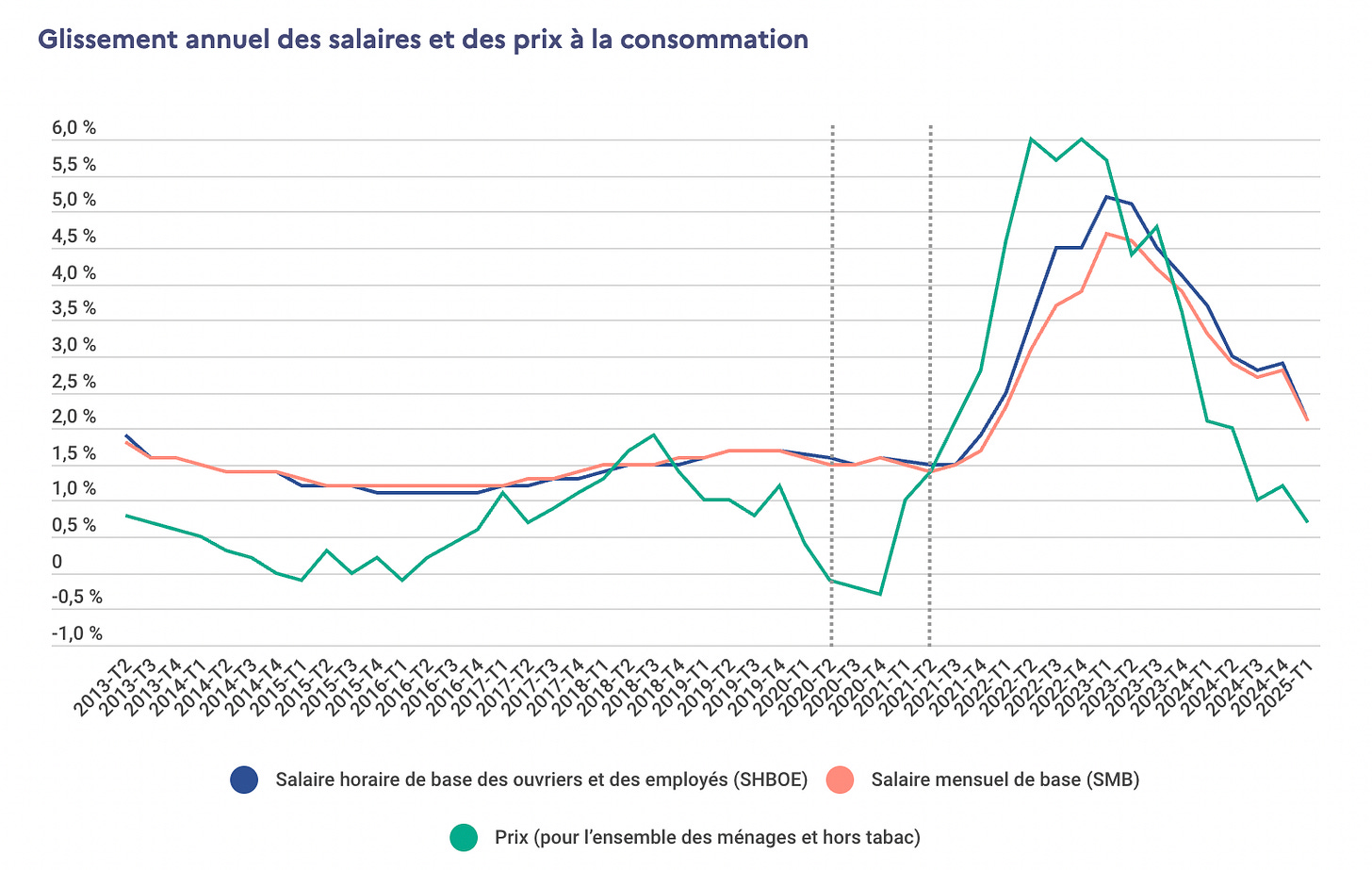

📈 +2,1 % - C’est l’évolution du Salaire Mensuel de Base à la fin du premier trimestre 2025, selon les derniers chiffres publiés par la DARES. Rapportée à la hausse des prix à la consommation (+0,7 %), cela représente un gain de pouvoir d’achat d’environ +1,4 % sur l’année écoulée. Une hausse qui se réduit progressivement avec une inflation en baisse constante depuis 2023. Des chiffres toujours à avoir à l’esprit lorsque l’on discute revalorisations salariales.

📊 + 9 400 - C’est le nombre d’emplois créés en France au cours du 1er trimestre 2025 dans le secteur privé (source DARES). Cela montre une relative stabilité. C’est bien mieux qu’au 4ème trimestre 2024, où 68 000 emplois avaient été détruits, marquant un recul de 0,3 %. Sur un an, le nombre d’emplois créés demeure en baisse (-69 900). Ces chiffres sont le signe d’une relative résistance de l’emploi dans un contexte économique et politique toujours très incertain.

💼 7,4 % - C’est le taux de chômage à la fin du premier trimestre 2025 selon les dernières données de l’INSEE, soit 0,1 % de plus qu’au trimestre précédent. Sur un an, les chiffres sont quasiment stables (-0,1 % par rapport à la fin du premier trimestre 2024).

🤝 514 498 - C’est le nombre de ruptures conventionnelles enregistrées en 2024, soit un chiffre quasiment identique à 2023 (source DARES). Après une année de recul, ni l’augmentation de la contribution patronale sur la rupture conventionnelle (passant de 20 % à 30 % pour le cas général), ni l’avènement de la présomption de démission n’ont entraîné de baisse du recours à ce dispositif. Un chiffre qui prouve à quel point le recours à ce mécanisme est ancré au sein des entreprises.

💰 26,7 milliards d’euros - C’est le montant des primes de participation, d’intéressement et des abondements sur les plans d’épargne salariale dans les entreprises du secteur privé non agricole en 2023 selon une récente étude de la DARES. Ces chiffres marquent une légère hausse par rapport à 2022 où 25,9 milliards d’euros avaient été distribués. Cependant, la part de salariés couverts par un dispositif d’épargne salariale semble faire du sur-place et accuse même un léger recul. Il sera intéressant de suivre avec attention l’effet de la loi relative au partage de la valeur promulguée fin 2023, dont les premiers effets pourraient être mesurés en 2024.

💰 Transparence salariale : comprendre les enjeux pour anticiper les coûts

Communiquer sur les salaires, en France, n’est pas monnaie courante. Au contraire, nous sommes plutôt discrets sur le sujet. Mais cette culture de la discrétion contribue à maintenir des écarts salariaux conséquents, notamment entre les femmes et les hommes, contre lesquels l’Union Européenne souhaite désormais agir avec fermeté.

⚖️ Égalité femme / homme : un principe jamais pleinement appliqué

Le principe de l’égalité salariale entre femmes et hommes n’est pas une idée neuve. Il figure depuis longtemps dans les traités et conventions internationales. Pourtant, force est de constater qu’il peine à se concrétiser.

La directive européenne adoptée en 2023 ne s’intitule pas seulement “directive sur la transparence salariale”. Son nom complet est révélateur :

Directive (UE) 2023/970 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur, par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit.

👉 Autrement dit : la transparence n’est pas une fin en soi, mais un levier pour rendre le droit à l’égalité salariale réellement opposable.

Des écarts persistants malgré l’arsenal réglementaire

La Directive 2023/970 n’est pas le premier texte a traité de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Elle cite d’ailleurs, en préambule, les différents textes existant et consacrant déjà ce principe, dont notamment :

l’article 11 de la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

les articles 2 et 3 du Traité sur l’Union européenne

l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière d'emploi et de travail

Malgré l’ensemble de ces textes, des écarts importants demeurent. Au niveau européen, le "gender pay gap" (écart salarial) n’a diminué que de 3 points entre 2011 et 2020, passant de 16,2 % à 13 %.

Et cette moyenne ne reflète pas les disparités importantes au sein des différents Etats-membres :

🇫🇷 Avec un écart salarial Femmes / Hommes de 15,8 % en 2020, la France fait moins bien que la moyenne européenne.

Des inégalités enracinées dans la structure du travail

L’écart salarial entre femmes et hommes varie fortement selon les types d’emplois. Selon Eurostat (2018), il est :

de 9 % dans les métiers de vente ou de services,

mais grimpe à 35 % dans la catégorie des “managers”.

Je vous joins ci-dessous le graphique dressant l’écart moyen de salaire entre femme (point jaune) et homme (point marron), par heure de travail en fonction de la typologie d’emplois occupés :

Plusieurs facteurs bien connus expliquent de tels déséquilibres :

91 % des interruptions de carrières liées à des naissances d’enfants sont prises par des femmes

75 % des emplois à temps partiels (postes souvent moins qualifiés) sont occupés par des femmes

65 % des postes de management sont tenus par des hommes

73 % des emplois de l’éducation, de la santé et du secteur social (considérés comme les moins rémunérateurs) sont occupés par des femmes

Mais d’autres causes, plus structurelles, sont également pointées par la directive :

persistance des stéréotypes sexistes,

maintien d’un "plafond de verre" (accès limité aux postes à responsabilité),

existence d’un "plancher collant" (concentration dans des métiers peu valorisés),

partage inégal des responsabilités familiales.

L’absence de transparence rend l’inégalité invisible

La directive souligne également que le manque général de transparence "maintient une situation dans laquelle les discriminations en matière de rémunération fondées sur le sexe et les partis pris sexistes peuvent passer inaperçus ou, lorsqu’ils sont soupçonnés, être difficiles à prouver".

Face à ces constats, l’UE souhaite agir par des mesures contraignantes pour améliorer la transparence des rémunérations, encourager les entreprises à revoir leurs structures de rémunération afin de garantir une réelle équité salariale entre les femmes et les hommes.

Pourquoi maintenant ? Une réponse politique à une promesse sociale

L’adoption de ce texte n’est pas neutre : elle s’inscrit dans un moment politique bien particulier. Dès sa prise de fonction, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait de l’égalité salariale une priorité. Une promesse réaffirmée dans un contexte post-MeToo et post-Covid.

La pandémie a en effet aggravé les inégalités : les pertes d’emplois se sont concentrées dans les secteurs les plus féminisés et les moins rémunérés, tandis que les femmes ont assumé une part accrue du travail domestique et du soin.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la directive 2023/970.

🇫🇷 Quelle souplesse est laissée au législateur français ?

Une directive européenne a la spécificité de ne pas être d’application directe au sein des Etats de l’UE. Cela signifie qu’elle fixe un cadre commun, parfois très précis sur certains items, tout en laissant aux Etats une marge de manoeuvre dans les règles nationales à adopter pour garantir l’effectivité du texte.

Et si l’on regarde plus en détail le texte, nous disposons de règles d’ores et déjà claires sur certains aspects quand d’autres thèmes mériteront d’attendre l’adoption de la loi de transposition française.

Dans l’attente de la parution du projet de loi français, je vous partage mon décryptage des principales mesures de la directive avec, pour chaque sujet, une explication concrète des enjeux RH et financiers pour les entreprises.

1 - Définition du "même travail ou travail de même valeur" (article 4)

La directive souhaite clarifier la notion de "même travail" ou "travail de même valeur". L’enjeu est majeur car il permettra de jauger si deux personnes se trouvent ou non dans une situation similaire et doivent donc bénéficier d’une rémunération identique.

Elle laisse cependant le soin aux États de prendre les mesures adéquates pour que les entreprises disposent de structures de rémunération garantissant l’égalité des rémunérations. Afin d’accompagner les entreprises dans cette voie, les Etats devront veiller à ce que des outils ou des méthodes analytiques soient disponibles et facilement accessibles pour guider l’évaluation et la comparaison au sein des entreprises. L’apport de la loi française sur ces points sera donc important.

Dans tous les cas, ces structures de rémunération devront utiliser des critères objectifs comprenant les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail ainsi que tout autre facteur pour l’emploi et le poste concerné.

💡 Enjeux RH

La réalisation d’une cartographie des postes de travail et leur pondération sur la base des critères objectifs précédemment évoqués est une étape indispensable permettant de construire un système garantissant l’équité salariale. Ce sera, à n’en pas douter, une ressource centrale servant à justifier tout écart de rémunération. Ce référentiel clé permettra aussi d’informer le salarié sur son niveau et sur les compétences nécessaires pour son évolution professionnelle. Dans la prochaine édition dédiée au sujet, je vous proposerai des repères pratiques pour réaliser cette cartographie.

2. Transparence avant l’embauche (article 5)

Sans laisser de marge de manoeuvre aux Etats, la Directive précise que les candidats à un emploi ont le droit de recevoir de l’employeur potentiel, des informations sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initiale, sur la base de critères objectifs (d’où l’importance de la cartographie préalable).

Ils auront également le droit de recevoir des informations sur les dispositions pertinentes de la convention collective appliquées par l’employeur. Ces éléments permettront notamment de connaître quels sont les avantages sociaux et garanties conventionnelles dont le candidat pourrait bénéficier.

La Directive n’impose pas de communiquer cette information directement sur l’offre d’emploi mais elle précise que "ces informations sont communiquées, par exemple dans un avis de vacance d’emploi publié, avant l’entretien d’embauche ou d’une autre manière". Cependant, la transposition en droit national pourrait inclure cette communication dès l’offre d’emploi (même si le projet de loi ne sera connu qu’à l’automne). Alors autant faire figurer l’information dès le stade de l’annonce, cela simplifiera le processus.

Si l’entreprise doit communiquer sur sa politique, elle se doit, en revanche, de ne pas solliciter d’informations concernant les précédentes rémunérations du candidat. L’objectif est ici d’éviter que l’entreprise ne se base sur le précédent salaire pour fixer sa proposition salariale, ce qui irait à l’encontre d’une fixation objective de la rémunération du poste.

Enfin, les entreprises devront également veiller à afficher des dénominations de poste non sexistes (comme c’est déjà normalement le cas).

💡 Enjeux RH

Ces nouvelles règles du jeu nécessitent de former l’ensemble des équipes impliquées dans le processus de recrutement. À défaut, on peut craindre la persistance de "mauvais réflexes" qui, au-delà de pénaliser potentiellement l’entreprise (nous verrons ultérieurement le volet sanction) risquent de porter atteinte à son attractivité et à sa marque employeur.

Je vous invite donc à diffuser, dès à présent, les bonnes pratiques auprès des personnes concernées. Sachez d’ailleurs que près d’une offre d’emploi sur deux affiche désormais une fourchette de rémunération et que cette donnée augmente significativement le nombre de postulants.

3. Droit à l’information pour les salariés (articles 6 et 8)

Une autre nouveauté est celle de l’accès des salariés à l’information sur leur rémunération. La Directive est très claire sur le sujet et n’offre que peu de souplesse aux États dans la transposition. Ce droit à l’information se décline de deux manières :

1️⃣ La communication du mode de fixation de la rémunération et de son évolution : Les entreprises devront mettre à disposition de leur personnel, d’une manière facilement accessible, les critères objectifs qui sont utilisés pour déterminer les différents niveaux de rémunération et la progression de la rémunération des salariés.

Cela implique donc, encore une fois, d’avoir bien réalisé le travail de cartographie évoqué au point 1 sur lequel l’entreprise pourra se baser pour justifier de sa structure de rémunération et des évolutions possibles pour les salariés.

Pour cet aspect, les PME de moins de 50 salariés pourraient être exonérées de cette obligation. Tout dépendra de la loi de transposition puisque la Directive laisse cette possibilité aux États.

2️⃣ Le droit, pour chaque salarié, d’être informé, par écrit, sur leur niveau de rémunération individuel et sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, pour les catégories de salariés accomplissant un même travail ou de même valeur

Et pour être sûr que tout le monde sache bien qu’il dispose de ce droit, l’entreprise devra le rappeler, une fois par an.

Par ailleurs, la réponse devra être relativement rapide puisque les entreprises auront, au maximum, deux mois pour répondre à la demande d’un salarié.

Et cela ne pourra être fait de manière approximative car la Directive prévoit que si les informations reçues sont incomplètes ou inexactes, les salariés auront le droit de demander, personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, des précisions et des détails supplémentaires raisonnables concernant toute donnée fournie et de recevoir une réponse circonstanciée.

Dernier point particulier : il faudra veiller à ce que les informations précédemment évoquées soient proposées dans un format accessible aux personnes handicapées.

💡 Enjeux RH/financiers :

Ce droit à l’information comporte un véritable risque pour les services RH non préparés, sur au moins deux aspects :

Sur le plan du climat social : si l’on s’aperçoit que les informations fournies sont incomplètes ou brouillonnes ou sans méthode claire de calcul, la perte de crédibilité risque d’être forte.

Sur le plan financier : si les informations communiquées démontrent des écarts sans justification convaincante, des actions contentieuses potentiellement nombreuses et coûteuses pourraient être menées.

Aussi, il est indispensable d’établir, dans un premier temps, un bilan de la situation actuelle pour évaluer les écarts et les risques potentiels chiffrés en conséquence (nous y reviendrons dans le second volet).

4. Reporting obligatoire et évaluation conjointe (articles 9 à 10)

Autre point structurant du texte, la Directive impose aux entreprises de plus de 100 salariés de publier, de manière périodique, un certain nombre de données concernant les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Ces informations devront être transmises à l'autorité nationale compétente (probablement le Haut Conseil des Rémunérations pour la France) et rendues accessibles aux représentants du personnel.

La Directive prévoit une montée en charge progressive de cette obligation :

Dès 2027 pour les entreprises de plus de 250 salariés, avec une périodicité de reporting annuel

Dès 2027 pour les entreprises comptant entre 150 et 249 salariés, avec une périodicité triennale

Dès 2031 pour celles entre 100 et 149 salariés, avec une périodicité triennale

Les indicateurs à publier recouvreront notamment les thèmes suivants :

écart global de rémunération

écart de rémunération au niveau des composantes variables ou complémentaires (prenant en compte les différentes primes, heures supplémentaires ou complémentaires, avantages en nature…)

écart de rémunération médian

portion de travailleurs féminins et de travailleurs masculins dans chaque quartile (le but ici étant de pouvoir observer une éventuelle surreprésentation d’un sexe parmi les salariés les plus payés de l’entreprise ou les moins payés)

Mais la nouveauté la plus forte réside dans le déclenchement automatique d'une évaluation conjointe des rémunérations avec les représentants des salariés si un écart supérieur à 5 % est constaté sans justification objective. Cette évaluation visera à analyser en détail les causes de l'écart et à définir un plan de correction pour le réduire.

De nombreux éléments d’adaptation sont cependant encore attendus de la part du législateur français afin de mieux comprendre les obligations pratiques en matière de règles de calcul et de présentation de ces données.

💡 Enjeux RH / financiers

Il ne s'agit pas uniquement d'une formalité administrative. Ce reporting va forcer les entreprises à documenter et structurer leurs pratiques de rémunération pour pouvoir justifier chaque écart constaté. Le seuil de 5 % peut paraître faible, surtout dans les environnements complexes où plusieurs paramètres influencent les rémunérations (ancienneté, performance, mobilité…).

Si l’entreprise ne peut objectiver ses écarts, elle devra engager un processus correctif, avec un coût potentiel significatif à la clé. D’autant que la loi de transposition pourrait prévoir des sanctions en cas de non-publication ou d’inaction.

Enfin, la communication de ces écarts à l’extérieur peut aussi générer un risque réputationnel fort, si les données sont mal comprises ou sorties de leur contexte.

Un bon réflexe peut d’ores et déjà être de documenter systématiquement le "pourquoi" d’une augmentation salariale ou de l’allocation d’un avantage spécifique. Pensez qu’avec le turn-over important au sein des entreprises, le décideur d’aujourd’hui ne sera plus forcément présent demain pour expliquer ses choix passés. Il est donc essentiel de garder une trace écrite de l’explication, par exemple dans une note au sein du dossier du personnel dans le SIRH. Cela incitera, dès à présent, les acteurs à objectiver leurs choix.

5. Indemnisation et renversement de la charge de la preuve (articles 16 et 18)

Autre point majeur du texte : la Directive consacre le renversement de la charge de la preuve. En clair, si un salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d'une inégalité salariale, ce n’est plus à lui de prouver la discrimination, mais à l’employeur de démontrer que la différence de rémunération est objectivement justifiée. Il conviendra cependant d’attendre les modalités pratiques d’application de ce principe avec la loi de transposition.

La directive impose également une indemnisation intégrale, sans plafond, pour compenser la totalité du préjudice subi. Cela inclut non seulement les rappels de salaires, mais aussi les arriérés d’intérêts, le préjudice moral et les éventuels frais supportés pour faire valoir ses droits.

💡 Enjeux RH / financiers

Les entreprises doivent s’attendre à une hausse du contentieux salarial dans les années à venir. Car désormais, toute différence de rémunération non solidement justifiée pourra être contestée, y compris sur plusieurs années. Le risque est d’autant plus fort qu’il pourrait y avoir une multitude de demandes individuelles soutenues par les organisations syndicales.

D’où l’importance, encore une fois, de bâtir une cartographie objective des emplois et un système d’archivage permettant de reconstituer les éléments ayant justifié chaque rémunération à date et de compenser dès à présent les écarts non justifiés.

6. Prescription des actions en justice (article 21)

Dernier point à noter : le texte européen impose un délai de prescription d’au moins trois ans, courant à partir du moment où le salarié a eu connaissance de la violation de ses droits.

Cela signifie que si un salarié découvre aujourd’hui, grâce aux nouvelles obligations de transparence, qu’il est discriminé depuis plusieurs années, il pourra intenter une action en justice même si les faits remontent à plusieurs années. La question se pose alors de savoir si le législateur français appliquera une prescription "classique" de trois ans pour les rappels de salaire ou si des dispositions spécifiques s’appliqueront.

La directive laisse également aux États le soin de définir plus précisément le point de départ du délai, ainsi que les causes possibles de suspension ou d’interruption.

Il faudra donc analyser de manière fine la transposition de ces règles en France afin de pouvoir évaluer de manière plus précise les enjeux financiers en termes de rappel de salaire.

💡 Enjeux RH / financiers

La transposition de cette mesure pourrait obliger les entreprises à revoir la durée et les modalités de conservation des justificatifs de rémunération. Car toute absence de preuve au moment du contentieux jouera en leur défaveur.

Les dossiers de rémunération (grilles, notes internes, évaluations, avenants) doivent donc être archivés rigoureusement, idéalement avec une traçabilité des décisions prises. Cela représente un enjeu stratégique pour sécuriser juridiquement les pratiques, mais aussi pour éviter de lourds rappels de salaire a posteriori.

⚠️ En conclusion : se préparer, ou subir

La directive sur la transparence salariale ne se contente pas de bonnes intentions. Elle impose de nouvelles obligations très concrètes, qui s’accompagnent de risques accrus pour les entreprises mal préparées.

Un écart de rémunération non objectivé, un reporting lacunaire, une réponse imprécise à un salarié, une absence de traçabilité dans la politique salariale… autant d’éléments qui pourront désormais entraîner des contentieux, des rappels de salaires conséquents ou des évaluations contraignantes, avec des conséquences financières et sociales réelles.

Car derrière la lutte légitime pour l’égalité salariale, c’est aussi un enjeu de coût et de réputation qui se dessine :

💸 Coût des mises en conformité a posteriori,

⚖️ Coût des recours contentieux avec indemnisation intégrale,

🔍 Coût d’image en cas de publication d’écarts injustifiés.

Plus l’organisation sera petite et peu outillée, plus elle sera vulnérable à ces risques.

C’est pourquoi il est crucial d’anticiper dès maintenant, même si la loi de transposition française n’est pas encore connue. Dans la prochaine édition, je vous proposerai des pistes d’action concrètes pour vous aider dans ce travail : cartographie des postes, formation des équipes, documentation des pratiques…

Mais indépendamment du respect de ces obligations, le sujet est l’occasion de faire rayonner votre politique RH et le rôle stratégique de la fonction au sein de l’entreprise. Alors, ne voyez pas ces règles comme une contrainte mais comme une occasion de vous différencier grâce à des pratiques attractives et exemplaires.

Comment avez-vous trouvé cette édition ?

Je suis toujours preneur de vos retours ! Si vous avez 2 minutes, n’hésitez pas à répondre à cette question et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a intéressé et ce qui vous a moins plu. Cela m’aidera à améliorer le contenu et à continuer. Merci ! ❤️

Et pour continuer d’approfondir le sujet, n’hésitez pas à m’envoyer un message à vincent.hagenbourger@gmail.com ou à me laisser un commentaire ici.

Vous pouvez aussi me retrouver sur Linkedin pour suivre toutes mes publications.

Et si vous pensez que le sujet peut intéresser d’autres personnes, n’hésitez pas à partager !

À bientôt pour de nouveaux articles sur Un Coût d’Avance

Vincent 👋

Bonjour Vincent,

Un excellent travail de vulgarisation sur une remise à niveau des rémunérations.

Étant femme dans un environnement très masculin, j’ai eu à subir plusieurs des faits relevés et je suis heureuse qu’enfin ces écarts injustifiés soient sanctionnés.

Merci encore pour vos analyses judicieuses, pédagogiques et accessibles pour des non RH .

J’ai toujours plaisir à vous lire!

Bien cordialement,

Monique D

Bonjour Vincent,

Un excellent travail de vulgarisation sur une remise à niveau des rémunérations.

Étant femme dans un environnement très masculin, j’ai eu à subir plusieurs des faits relevés et je suis heureuse qu’enfin ces écarts injustifiés soient sanctionnés.

Merci encore pour vos analyses judicieuses, pédagogiques et accessibles pour des non RH .

J’ai toujours plaisir à vous lire!

Bien cordialement,

Monique D